【順天堂大学】考えて強くなる。強くなることで賢くなる ~スポーツ健康科学部・谷本教授が説く「人生110年時代」の筋力トレーニング論~

【AdobeStock】

【AdobeStock】

NHK「みんなの筋肉体操」をはじめ、さまざまなメディアで筋力トレーニングを紹介し、幅広い層の人気を集めている谷本道哉教授。運動生理学の研究者として、筋力トレーニングの効果の検証や分析を続け、近年は高齢者やがん患者への筋力トレーニングなど、超高齢化社会の健康増進に関する取り組みにも力を注いでいます。多様な研究成果にもとづくトレーニングの見識を世に広め、多くの人の健康をサポートしている谷本教授に、自身の研究への思い、高齢化が進むこれからの社会でトレーニングが果たす役割、スポーツ健康科学部での教育などについて、お話をうかがいました。

大学では、筋力トレーニングを中心に、生理学、解剖学、力学に基づいた研究を行っています。研究対象となるトレーニングはその時々で異なり、私自身が興味を持ったものをタイムリーに取り上げ、その成果を通してトレーニング現場にある誤解を解いたり、安全で効果的なトレーニング方法を提案したりすることに繋げてきました。

谷本 道哉 教授

【JUNTENDO UNIVERSITY】

谷本 道哉 教授

【JUNTENDO UNIVERSITY】

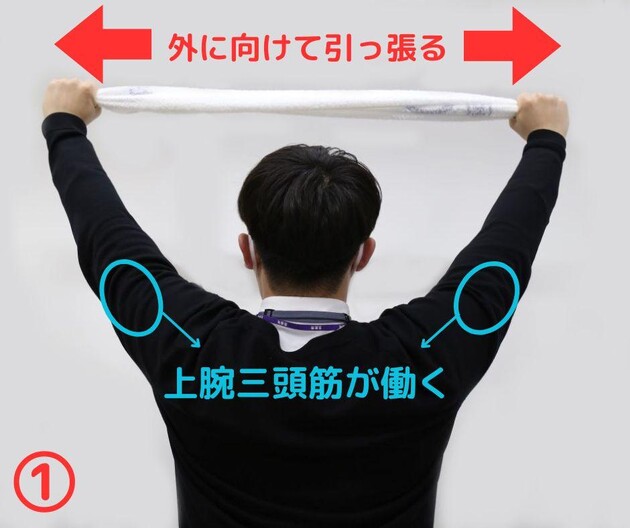

たとえば、最近取り組んだのは、タオルを使って手軽にできるトレーニングにおける筋活動と関節トルク*1の分析です。このトレーニングは、懸垂(もしくはラットプルダウン)と同じ動きで頭上から喉元に引いて戻すことで、背中の筋肉に懸垂をしたときと同じような負荷をかけられるというものです。バーを使って懸垂をする時と違うのは、横方向にタオルを引っ張る時に肘を伸ばす際に使う上腕三頭筋が働く点で、喉元に向かって腕を引くと、背中の筋肉は引く力、腕の筋肉は伸ばす力が働くという力学的にとても面白い振る舞いをします。その働きによって懸垂並みの負荷をかけられることは感覚的に分かるのですが、今回、実際にどのような筋活動が行われているのか、張力計やモーションキャプチャーを使って解析、検証を行いました。

*1関節トルク・・・関節を回転させる力のこと。

その結果、タオルを使ったトレーニングでも肩関節動作には懸垂と同じような負荷が得られることが確認できたのですが、予想外だったのは、大きな負荷が掛かる筋肉の部位が懸垂とは違っていたということです。懸垂では、主に背中の中心にある広背筋を使いますが、タオルを使った動きでは、広背筋よりも肩にある三角筋が大きな力を発揮していることが分かりました。(下記写真参照)こうした想像もしていなかった面白い結果が出ることも、私の研究の醍醐味の一つですね。

タオルを使ったトレーニング

【JUNTENDO UNIVERSITY】

タオルを使ったトレーニング

【JUNTENDO UNIVERSITY】

タオルを使ったトレーニング

【JUNTENDO UNIVERSITY】

タオルを使ったトレーニング

【JUNTENDO UNIVERSITY】

私は、自分が関心を持ったテーマを掘り下げることだけでなく、広く筋力トレーニング全般の研究成果に精通し、それをテレビや雑誌を通して世の中に還元していくことも、研究者としての自分の大切な役割だと思っています。その先で私が目指しているのは、「人生110年時代を実現する」ということなんです。人生“100”年ではなく“110”年時代。そう言うと、「そんなことあり得るの?」という反応が返ってきたりしますが、日本ではすでに100歳以上の人口が9万5,000人を超えています。大きな病気をしなければ100歳まで生きるのが当たり前になってきた今、「110歳まで生きることは、夢物語ではなくなったんじゃないか。」私はそう思っています。たくさんの人が長生きするようになったことで、近年、高齢の方への筋力トレーニングの重要性が高まっています。その理由としてよく言われるのは介護予防、フレイル予防ですが、もう一つ知っていただきたいのは、がんの患者さんに対する筋力トレーニングの重要性です。

【AdobeStock】

【AdobeStock】

かつては病気になったら「とにかく安静に」と言われていましたが、今は逆です。「とにかく安静にさせない」ことが手術後の回復を助け、合併症を予防することが分かっています。そのため医療機関では近年、がんの患者さんに対して、手術前に運動療法を行う「術前リハビリ」の取り組みが広がっています。一般的に、大きな手術を受けた患者さんは体力や筋力が低下したり、やせてしまったりすることが多く、特にがんは抗がん剤治療でも体力を奪われます。体重も体力のうちですから、治療に耐えられるようにあらかじめ筋力トレーニングで除脂肪体重を増やし、“余力”をつけておこうというのが、術前リハビリの主な目的です。医学や医療の発達は、さまざまな病気の治療を可能にしています。それに合わせて、治療を受けられるだけの体力をつけておくことの重要性も増し、術前リハビリは今後スタンダードになっていくんじゃないかと思っています。術前リハビリについてはまだ検証結果が少なく、私自身も詳しく取り組んでいきたいと思っています。

私の筋力トレーニング研究のベースには、より効果的で安全なトレーニング方法を探究し、普及させたいという思いがあります。その背景には、かつて私自身が重量を追い求めた不適切な方法でトレーニングをしてきた、という反省があります。筋力トレーニングに熱中しすぎると、「重さが正義」のような考え方に陥ってしまうことがあります。「健康と引き換えにしても筋肉をつけたい」「将来あちこち痛くなると言われたけど、自分はきっと大丈夫」。そんな風に思っている人はたくさんいて、実は私自身もそうでした。私には昔、筋力トレーニングでは一番大きな20キロプレートしか使わないというポリシーがありました。ベンチプレスは100キロでウオーミングアップを始めて、次はもう140キロです。絶対おかしな考えなんですけどね。そんなことをしていたので、肩も首も腰も痛めました。当時は大丈夫だと思ったんでしょうけど、全く大丈夫じゃなかった。

【AdobeStock】

【AdobeStock】

本当は、140キロなんて挙げなくても、100キロぐらいを大きな動作で丁寧に、少し回数を増やしてトレーニングした方が、きっと筋肉はついたはずなんです。重量を増やしてむりやり挙げても、特別にトレーニング効果が高くなるわけじゃないし、ちっともいいことなんかない。あのころに戻って自分にそう言ってあげたいのですが、それができないので、せめて今筋力トレーニングをしている人はそうならないでくださいね、という思いで情報発信を続けています。長生きと筋力トレーニングの関わりで言えば、最近、筋力トレーニングを”やり過ぎてしまう”と、心疾患、がん、死亡のリスクが高まるという研究結果が発表され、話題になりました。肩や腰を痛めるという整形外科的疾患だけにとどまらず、より広い健康リスクも考慮した適切な筋力トレーニングの普及には、これからも取り組んでいく必要があると感じています。

順天堂大学のスポーツ健康科学部の魅力は、スポーツを実践と理論の両面から探究できるところにあります。それは、研究者である私だけでなく、学生も同じです。特に競技を実践している学生は、スポーツ健康科学を自分事としてとらえられることが、学びのモチベーションになっていると思います。考えて強くなるし、強くなることで賢くなる。まさに理論と実践が双方向に影響し合い、自分の身になる勉強ができる場です。

筋力トレーニングが自分事なのは、なにも筋力トレーニング好きな人やスポーツをしている学生だけではありません。この記事でもお伝えしてきたように、これからは高齢者やがんの患者さんにとっても、筋力トレーニングはとても重要な「自分事」になっていきます。私が高齢者や患者さんの筋力トレーニングに注目するようになったのも、年を重ねてそれが自分事に近付いてきたからかもしれませんね。もし今私が30歳だったら、きっと自分の筋肉を大きくすることしか考えていなかったんじゃないかな(笑)

【JUNTENDO UNIVERSITY】

【JUNTENDO UNIVERSITY】

高齢者のための筋力トレーニングというと、よく「筋力を維持しましょう」「衰えをゆるやかにしましょう」と言ったりしますよね。でも私は「維持する」とか「衰えをゆるやかに」という言い方が、あまり好きじゃない。年を取るとあらゆることが低下していって、もう上がることはない、みたいな言い方じゃないですか。そんなことはないんですよ。骨や筋肉といった運動器は、基本的に何歳からでも強くできます。筋力も、持久力も、骨密度も、きちんと取り組めば、いくつになっても上がります。テレビ番組で私はよく「頑張るか、超がんばるかの2択」「あと5秒しかできません」など、ポジティブに声を掛けていますが、あれは私の性格が前向きだからというだけでなく、そもそも筋力が「トレーニングすれば高められる」という前向きな性質を持っているから出てくる言葉なんです。これからも、人生110年時代の実現をめざして、理論と実証の両面から研究を進め、健康増進につながる筋力トレーニングや運動の普及に取り組んでいきたいと思っています。

谷本 道哉 TANIMOTO Michiya

順天堂大学スポーツ健康科学部 教授

大阪大学工学部卒業。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。専門分野は運動生理学、トレーニング科学。大手コンサルタント会社勤務後、東京大学大学院に進学。近畿大学生物理工学部准教授、順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科先任准教授を経て、2024年より現職。著書に『スポーツ科学の教科書』(岩波書店)など。NHK「おはよう日本」の「おはSPO筋肉体操」などに出演し、安全で効果的な筋力トレーニングの発信にも尽力している。