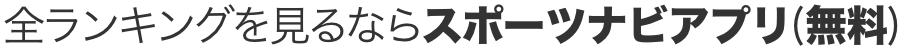

1990年代の中日のエース・今中慎二。スローカーブは彼の代名詞だ。通算成績は91勝69敗、防御率3.15【写真は共同】

1990年代の中日のエース・今中慎二。スローカーブは彼の代名詞だ。通算成績は91勝69敗、防御率3.15【写真は共同】

得票率29. 5%で「思い出のカーブ王」に輝いたのは、元中日の今中慎二。まずは、そのカーブの特徴を語り尽くしたコメントから。

「今中の『スローカーブ』は魔球と呼ぶのにふさわしい変化球だと思います。140キロ台後半のストレートに、球速差40~50キロもあるスローカーブのコンビネーションで打者をきりきり舞いにする今中のピッチングは、見ていて痛快でした。最強のカーブの使い手だと思います」

「(カーブは)今中の代名詞。カーブからのストレートは球速以上に速かった。短命投手だったけどカッコ良かった」

実働12年。6シーズンで二桁勝利を挙げ、93年には17勝7敗、防御率2.20、奪三振247を記録し、最多勝、最多奪三振、沢村賞の三冠に輝いた。90年代前半~中盤の中日を支えた左腕エースだった。

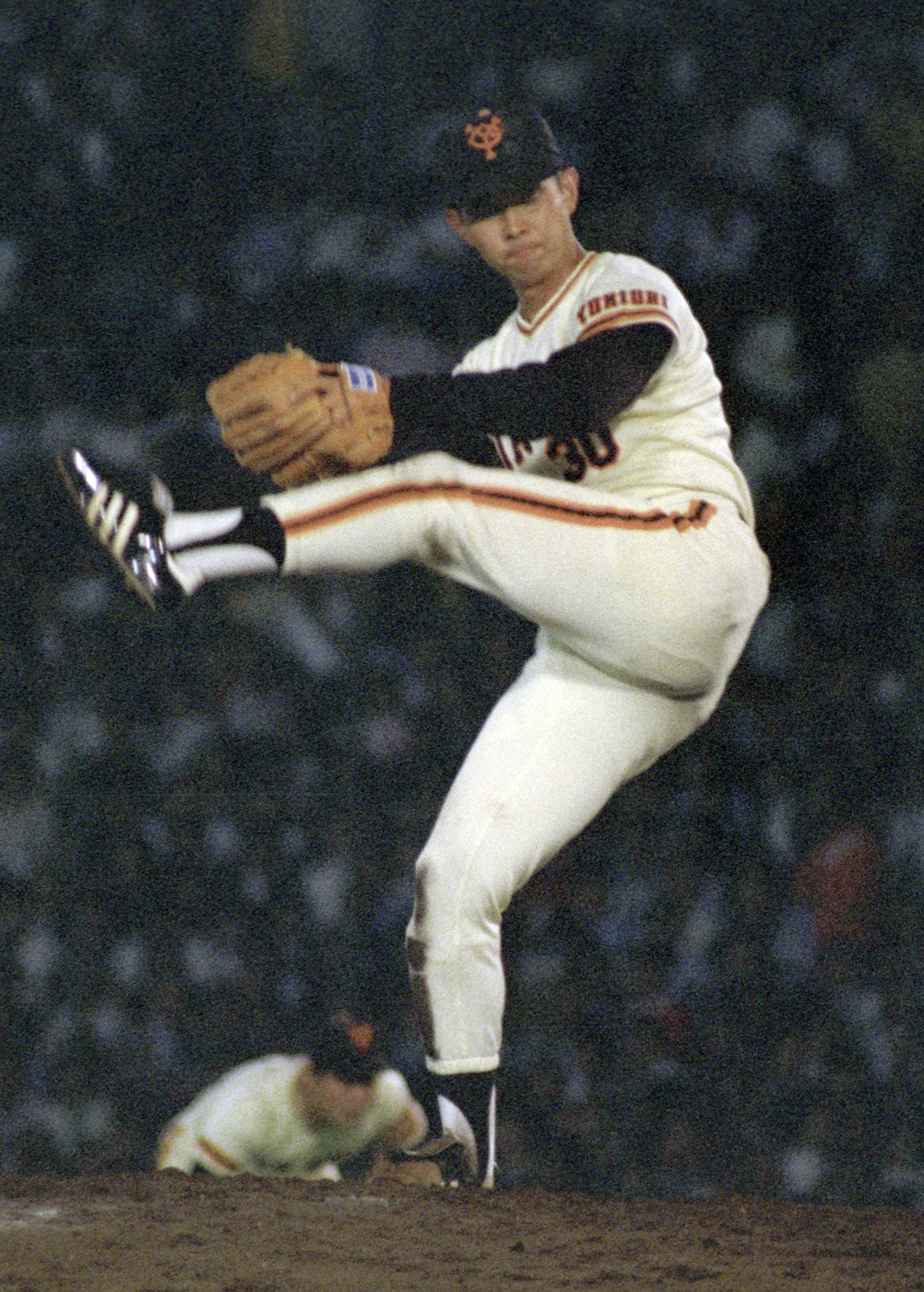

工藤公康は“優勝請負人”の異名を持つ。西武の黄金時代を支え、ダイエー、巨人を優勝に導いた。通算成績は224勝142敗、防御率3.45【写真は共同】

工藤公康は“優勝請負人”の異名を持つ。西武の黄金時代を支え、ダイエー、巨人を優勝に導いた。通算成績は224勝142敗、防御率3.45【写真は共同】

28.7%の得票率で2位となったのは、工藤公康(西武ほか)。今中のカーブが緩く曲がり落ちる「スローカーブ」なら、工藤のカーブは大きく曲がり落ちる「ドロップカーブ」。名古屋電気高(現・愛工大名電)のエースとして甲子園を沸かせたカーブを、オールドファンは今も覚えている。

「夏の甲子園で工藤のカーブを初めて見たときに、戦慄(せんりつ)が走りました。そして、その試合(2回戦=対長崎西)でノーヒットノーラン。準決勝で金村義明(報徳学園―近鉄ほか)に打たれて敗れましたが、一番インパクトのある選手でした」

工藤氏に話を聞くと、「みんな僕のカーブの話ばかりするけれども、自分はストレートに自信があった」と口をとがらせる。ストレートがあっての変化球だから、それはごもっともである。

「工藤のカーブはにくたらしい」

敵チームのファンからすると、いたずらっ子のような童顔でひょうひょうと投げ込むカーブに味方が凡退する様は、さぞ癪(しゃく)にさわったことだろう。

球速の遅い大投手・星野伸之。通算成績は176勝140敗、防御率3.64【写真は共同】

球速の遅い大投手・星野伸之。通算成績は176勝140敗、防御率3.64【写真は共同】

星野伸之(オリックスほか)は今中同様、「スローカーブ」で打者を翻弄(ほんろう)した左腕投手。得票率22.8%で3位となった。球速120~130キロ台の“速球”に、70~90キロのスローカーブのコンビネーション(プロ3年目からフォークも加わった)で、ストレートを実際の球速よりグンと速く見せる、まさに魔術師のようなピッチングだった。

「落合博満に『一番球が速い』と言わせるぐらい、カーブを有効に使って130キロのストレートを速球に見せ、三振を取っていた」

そんな星野のスローカーブを捕手・中嶋聡(現オリックス監督)が素手で捕り、星野を超える球速で投げ返した“珍プレー”は、今もなお語り草となっている。

巨人・三本柱のひとり、桑田真澄。晩年、パイレーツに移籍。桑田の投げるカーブは“レインボール”と呼ばれた【写真は共同】

巨人・三本柱のひとり、桑田真澄。晩年、パイレーツに移籍。桑田の投げるカーブは“レインボール”と呼ばれた【写真は共同】

21.6%で4位となったのは、90年代の巨人のエース・桑田真澄(巨人ほか)。キレのいいストレートと「大きく落ちるカーブ」の2球種を武器に、通算173勝を挙げた。コントロールも見事だった。

「お手本のようなザ・カーブ」

「ブレーキが効きすぎていて、どうしても打者の手が出てしまうのがすごいです」

「桑田が投げるとカーブも魔球になる」とのコメントは、彼のクレバーなピッチングへの褒め言葉でもあるだろう。

ストレートとカーブの2球種で135勝を挙げた、“昭和の怪物”こと江川卓【写真は共同】

ストレートとカーブの2球種で135勝を挙げた、“昭和の怪物”こと江川卓【写真は共同】

16.2%の得票率を獲得して5位になったのは、“昭和の怪物”こと江川卓(巨人)だ。

「江川さんのカーブは一流です。ストレートは超一流ですが」

「真っすぐとカーブだけで、あの成績を残しているから」

ファンのコメントにもあるように、ストレートとカーブの2球種で通算135勝を挙げた。しかも9年間の現役生活で、二桁勝利を達成できなかったのは、ルーキーイヤーの79年のみ。怪物の呼び名にふさわしい名投手だった。

6位(15.6%)にランクインした外木場義郎(広島)は60年代終盤から70年代に活躍し、後の広島黄金期の土台を作った大エースだ。縦に鋭く、大きく曲がるカーブが特徴だった。

「完全試合にノーヒットノーラン2回、ダイナミックなフォームからの快速球の外木場が1位」

外木場の現役時代を知らない若いファンからは、「ゲームのおかげでカーブが凄かった投手だと知った」というコメントが多く見られた。

7位(11.3%)は、日本球界唯一の400勝投手・金田正一(国鉄ほか)。持ち球はストレートとカーブの2つで、長身(戦後間もない50年~60年代は、185cmの金田は長身投手に分類された)から投げ下ろすカーブは急激に変化し、「ボールが2階から落ちてくるようだ」と表現された。

「縦の大きく割れるカーブ。長嶋茂雄との初対戦での逸話など、カーブにまつわる凄い話がある」

1958年、巨人・長嶋茂雄のデビュー戦でカーブを多投。スーパールーキーから4打席4三振を奪った。

8位(10.7%)の大野豊は、80年代の投手王国・広島を先発に、抑えにフル回転で支えた左腕だ。プロ入り当初は縦のカーブを投げていたが、のちに「スラーブ」(スライダーとカーブの中間軌道を描く)を2種、投げ分けるようになった。

「巨人戦でよく槙原投手と投げ合っていて、ストレートよりカーブでバッターを抑えていた印象が強いです」

150キロ近い速球に加え、パーム、真っスラ(真っすぐとスライダーの中間)、シュートも投げ、「七色の変化球」を持つといわれた。

そんな大野が「師匠」と慕う江夏豊(阪神ほか)が、得票率8.5%で9位に。阪神時代は、球宴9者連続奪三振を成し遂げた大エース。南海移籍後、抑えに転向し、広島、日本ハムと渡り歩いた。

「カーブとストレートで206勝193セーブはすごい!」

「なんといっても、あの21球のときの右打者のひざ下に沈むカーブが歴史を作った」

2つ目のコメントにある「あの21球のとき」とは、79年、広島対近鉄の日本シリーズ第7戦、9回裏に江夏が投じた21球、通称“江夏の21球”のこと。無死満塁から江夏が奪った2つの空振り三振は、共にカーブだった。

元広島在籍の選手が続いたのは、さすがかつての“投手王国”というべきか。90年代のエースで現広島監督の佐々岡真司が、得票率7.3%で10位にランクインした。

「変化量も大きく、バッターが手が出ないシーンをよく見た」

外木場同様スピードがあり、一瞬浮き上がってから急激に沈むタイプのカーブだった。

最後にもうひとり、カーブの名手を紹介したい。30位の杉浦忠(南海)のカーブは、下手投げから「横に曲がる」といわれた。ファンから、詳しいエピソード満載のコメントが届いている。

「あまりのカーブの変化に、『空振りした後で球が身体にぶつかった』『当たると思って避けようと尻もちをついたら、その球が大きく変化してストライクになった』など、常軌を逸したエピソードを聞いたことがあるから」

(文:前田恵、企画構成:スリーライト)